絵を描くことが「好き」から「得意」になった

ー絵を描き始めたきっかけを教えてください。

小学生の頃に写生大会で花壇の絵を描いた時、先生にすごく褒められたのがきっかけです。元々絵を描くことは好きでしたが、得意だと認識したらもっと好きになって。暇さえあれば、ペンを走らせていましたね。部活やサークルに入ってやったことはないですし、絵を描いていない時期もあるんですが、もともと物を作るのが好きだったんです。

ー部活やサークルに入られなかったのは、何か理由があるのでしょうか?

自分のペースで自由にやりたいという思いがあったんです。人にスケジュールを組まれると、絵を描くことが義務のようになってしまう気がして苦手でした。

それに、絵画は教えてもらうものなのかな、という疑問もあって。気になった技術や技法があれば、本屋さんや図書館で自分で調べてやっていました。ほとんど自己流ですね。

ー自己流で学んでいくなかで現在使われているパステルに出会われた。

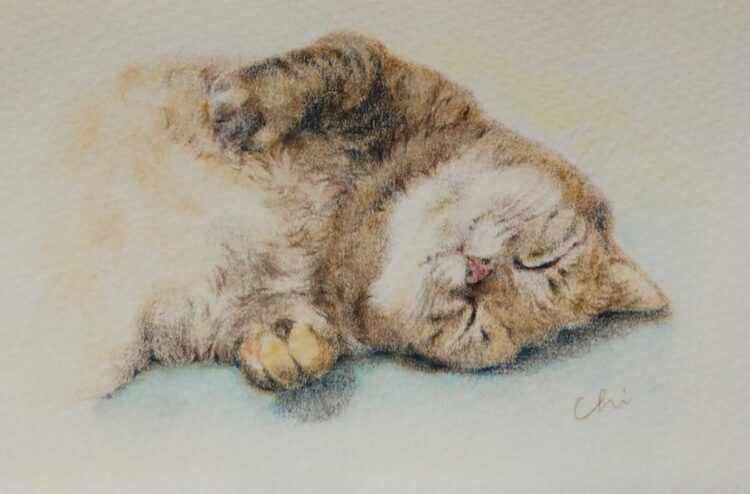

パステル・油絵・アクリルや不透明水彩など、一通りやりましたが、筆が苦手なのと、できるだけ混色をしたくないという気持ちがあって。パステルなら、描画材そのままの綺麗な色を使うことが可能なんです。

乾燥時間がほぼないので、早く描けるという点も気に入っています。工程毎に乾かす時間を取らなくて済むので、連続して作ることができるんですよね。描き終わったらすぐ定着剤をスプレーして完成です。

ー気になった技術や技法など、試される上で参考にしていらっしゃるものはありますか?

半分は絵画で、半分は全く別のところからインスピレーションを受けています。例えばテレビで、陶芸家の方や伝統工芸士の方のドキュメンタリーを見て、何か面白いものを作れるかなとか、街中のショーウィンドウに使ってある素材を見て、これを平面作品に持ってこれないかなとか考えます。

あとは画集などをパラパラめくって、こういう描き方ができたらいいなと思って挑戦したり。大概それは失敗するんですけどね(笑)。若い頃は、ミュシャやロックウェル、ダリなど、テクニックがあって個性の強い作品に憧れて、似たような絵を描こうと頑張ってみたこともありました。

テクニックの追求から個性の追求へ

ー絵を始められたきっかけが写生大会とのことでしたが、風景画は描かれないのですか?

デジタルカメラが登場したときに、風景画には全く興味がなくなりました。デジタルカメラはフィルムみたいな制約がなくて、その画像自体を変えることができますよね。要は簡単に表現できてしまう。何十枚でも安く作ることができるし、足したり削ったり、青みを足したり赤みを足したり、簡単に細かく編集できますよね。それがすごくショックで(笑)、それをあえて絵でやる必要は無いかなと。

それまではテクニカルイラストレーターという、車の雑誌とかでエンジンの分解図や車を輪切りにしたようなものを描く、技巧に富んだ方々がいたんですが、そういったテクニックの頂点にいた人たちが、デジタルカメラの登場でいなくなってしまって。代わりに出てきたのが、下手うまって言われる人たち。世の中の流れが、「テクニックよりも個性」になったんだと思いましたね。

それと同時に、自分にはテクニックがないのに、テクニックばかりを追求していたことに気付きました。そうじゃなくて、どんどん削ってシンプルに、より個性的に描くべきだと。発見でしたね。

ーモチーフとして描かれている飛行機やピアノなどはどのように決めてらっしゃるのでしょうか?

絵の中で遊んでいたいんですよね。見る人に面白がってほしいし、自分自身も楽しみたい。純粋に面白いと思ったものを、子供の頃におもちゃで遊んでいたような感覚で形にしたいと思ってるんです。

子供が夢中になっておもちゃで遊んでるときって、自分とおもちゃの境界線がなくなってると思うんですよ。大人になると、「自分」と「物」がはっきりと分かれますけど、子供は自分が手に持っているおもちゃに乗っかっちゃうとか。視点がすごく自由だと思うんです。そういうことを自分も絵の中でやりたい、そんなところからモチーフが決まっていると思います。

それと、美術館に飾ってあるような絵じゃなくて、Tシャツの柄とか、そのデザインを描きたいというのもあったんです。

洋服屋さんで見かけるTシャツのデザインって生き生きして見えるんですよね。美術館にある絵は、敷居が高いというか、あまり身近なものに感じられない部分がありますが、Tシャツは身に着けますよね。絵を自分の体の上に乗せる。これは、子供がおもちゃで遊んでいる感覚と似てると思うんです。

芸術的価値がものすごく高いものよりも、誰もが気軽に「それいいね」「かわいいね」と言えるものの方が僕は価値があると思っていて。あまり凝ったものを描いても何が言いたいのかわからなくなるので、「シンプルでわかりやすい」作品を目指していますね。

ただ、だからといってデザインばかりでも駄目だと思うし、そのあたりのバランスは難しいところだと思っています。線1本でモチーフを表現しようとするとやはり多少はデザイン的になってしまいますね。

あらゆるものから影響を受け、研究して生まれたオリジナルの「輪郭線」

今の輪郭線になるまでに参考にしたのは、「浮世絵の太線」と「エジプトやメソポタミアの浮き彫り」です。

浮世絵の線は全部立体なんですよ。線で、木や人体の表現はもちろん、柔らかさなどの質感も全部表現する。版画なので全部エッジが効いたシャープな線であるにもかかわらず、その線であそこまでの細かい表現ができる、それなら輪郭線でも同じようにできるのではないかと思って。

さらに、そこに浮き彫りを取り入れました。エジプトやメソポタミアの壁画にあるような浮き彫りは、光が当たると、その影がぼやけるんですよ。そこからインスピレーションを受けて、半分はシャープな線、半分はぼやけた線にしています。モチーフが浮き出るような感じになるのが、すごくいいんじゃないかと思って。「質感」と「立体感」を線で表現するにはどうすればいいのか、たくさん研究しましたね。

輪郭線に注目したいテンポさんの絵画(作品名:「自由への疾走」)

ー輪郭線はパステルではないですよね?

これは漫画用のインクなんです。たくさん試すうちに、黒にもいろんな色があることがわかって。池田満寿夫美術館※に行って作品を見た時、版画の黒の輪郭がすごく衝撃的だったんです。アクリル絵の具や油絵の具の黒は、赤みがかっていたり、青みがかっていたり、どこか混じりけがあるんですが、漫画用のインクだとそれがない。

それからエアブラシを拭くときに、粒子が粗いと色が出ないし、粘土が高いと飛ばないしで、色々試しているうちに、ここに当たりました。

※長野市の芸術家・池田満寿夫の作品を収蔵する。 2017年7月末に休館。

ー今使われてる紙、ミューズコットンに決められたのはどういうところからですか?

最初に試した木炭紙に波線状の線があったんですが、ミューズコットンが同じような形状をしていたからです。平行に細かい凹凸が入っていて、ここに着色すると、タッチが均等に入るんです。紙に色鉛筆でザーッと色を塗ると、塗りムラが出ますが、このミューズコットンであれば、ある程度カバーできます。

綺麗に線が重なることで絵に平行度が出て、画面に安定感が生まれるんですよね。

それに、すごく丈夫で、何度も塗り重ねても目が潰れないんです。柔らかければ塗ったときに表面の凹凸が潰れて駄目になってしまうけど、そういうことがない。アクリル絵の具を塗ってもある程度は吸収して、また平滑な画面に戻ってくれるんです。すごく使いやすいんですよ。

それから、描画材との相性もありますね。凹凸の谷の部分に埋まってしまうものもありますし、間違えてしまうと、色が綺麗に色が乗らないんです。

ー描画材もミューズコットンに合わせて試行錯誤されたんですね。

はい。最初の頃は硬めの色鉛筆で描いていて、そこからより色乗りが良い柔らかめの色鉛筆にして。でもそれだと広い面を塗るのが大変で、そこでクーピーペンシルを使ってみて。それでもまだ硬いんで、パステルを試したんです。ただパステルだと柔らかすぎてベトベトになってしまう。で、クレヨンでやってみたら、何とかいけるなと。

ただ、同じクレヨンでも色によって硬さが違うので、全部同じもので揃えればいいか言うとそういうわけにはいかず(笑)。青はこのパステル、白はこのクレヨンとか、色で使い分けています。

以前、「これだ!」と思って20色以上買ってきたことがありましたけど、今は単色買いです。本当にびっくりするくらい色によって硬さが違うので。やはりそこは試行錯誤していますね。買ってきて塗ったけど駄目だったという事が結構あります。

ー紙もいろいろ試されたのでしょうか?

試しましたね。トレーシングペーパーの両面に書いたらどうなるんだろうとか。特厚のトレーシングペーパーを自分で裁断して、表裏両面に描いたり、水彩紙に描いてその上に重ねたり、そういうこともやりました。

ーすごい発想ですね!

トレーシングペーパーの手前にある色と後ろにある色を、上手いこと融合できないかなって。

海外アーティストさんで、アクリルガラスに何枚も描いてそれを一定間隔で10枚ぐらい並べて見せる作家さんがいて、それが面白かったんですよ。アクリルガラスだと重たいし手に入れるのが大変なので、もう少し手軽にできないかと思って、その特厚トレーシングペーパーでやってみたんですけど、これも失敗でした(笑)。なかなか難しいです。

ーあらゆる方法を試された中での最適解が、現在のスタイルなのですね。

そうですね。色々試してきましたね。画材屋さんだけでなく、工具屋さんや東急ハンズへ行って、絵とは全く関係のない素材を拾ってきて、それを混ぜて使ってみたり、金属を溶かしてみたり、絵の具を凍らせてみたり(笑)。

でも試しても、思うようにならないことの方が圧倒的に多くて。悩んでしまって、半年〜1年、何もしなかったこともありました。

その時に、過去に自分が描いたものを、一度全部見返してみたんです。その中にモノクロで描いた作品があって、それがすごく良くて。そこに色をつけたり、紙を変えたり、工夫して今の描き方になりました。試行錯誤を繰り返して、ここ10年くらいでようやく、自分にいちばん合っているのが今の描き方だと気づきました。

ただ、「まだ他の方法があるんじゃないか」と思っている自分もいます。飽きてしまうので、つい変えたくなるんですよね。浮気心というか、そんなものがムズムズっと心に湧いてくるときがありますね。

過去に制作された作品たち

ーひとつひとつが運命的な出会いになっているんですね。

そうですね。過去に試して失敗だと思っていたものが出てきて、それが新しく試したものとぴったりハマって逆に使えるようになる。失敗の山の中から、何とか今の物が形としてできあがっている感じですね。

ー今後、やってみたいことがありましたら、教えてください。

基本的には今の制作方法を続けていくと思うんですが、夢みたいな話ですけど、例えばTシャツのデザインになる、とかそういうものに自分の絵を使ってもらえると嬉しいです。素材によって、そのまま生かせるものもあれば生かせないものもあると思うんで、加工とかは好きにしてもらって。そういう形で世の中の役に立てればいいなと思いますね。

あとはパネル作品もあるので、展示して実物を見てもらう機会を作りたいと思っています。やはりモニター越しだとイメージと違ったりだとか、モニターごとにも色が違ったりするので。時々小さいブースを借りて飾らせてもらっているので、それをこれから続けていこうと思います。

-750x308.jpeg)