「もしかして、自分は絵が上手いのかもしれない」

ー絵を描き始めたきっかけを教えてください。

きっかけはふたつありまして、ひとつは介護福祉士として現場にいた頃のことです。デイサービスなどの現場には、ものづくりや塗り絵、ゲームや体操など様々なカリキュラムがあるのですが、塗り絵の場合は、職員自らが動物や景色を描いて、それをコピーして利用者さんに塗ってもらっていたんです。その絵を「上手だから」という理由でしょっちゅう頼まれるようになって。この時初めて、「もしかして自分は人よりも絵が少しうまいのかな」と思いました。

もうひとつは、SNSです。投稿に対するコメントに絵をつけたことがあったんですが、それがわかりやすいとすごく好評だったんです。言葉を使って説明するのと同じ要領で、絵に描いて表現することで、相手がすごいね、と喜んでくれたことが何度もあり、そこでまた、自分は絵で表現して伝えることが得意なのかもしれないと思いました。

ー文章ではなく絵を描いて伝えようと思われたことには、何か意図があったのでしょうか?

ただ単にその時たまたま頭の中に絵が浮かんできたものを形にしただけでした。長々と説明するより、これをパッと見せれば複雑な話も伝わるかと思って。

そのことがなかったら、今のように絵を描く動機は生まれなかったのではないかと思います。振り返ってみるとそういうことですね。

ー幼少期は絵を描くのが好きだったとか、美術の授業で褒められたとか、そういった経験はあるのでしょうか?

あるにはありました。例えば幼稚園、保育園とかの頃は新幹線の絵に熱中したことも。だからといって、それで何か賞をもらったとか、大々的に行われる展覧会で特別上手だとか、そういうことを言われたわけではなかったですね。

そういえば、介護士になる前に勤めていた会社で、上手だからと運動会の手作りパンフレットの表紙を任されたことがありました。もう随分前のことで、すっかり忘れていましたけど(笑)。

ただ好きだから描いていた、本当にそれだけで、美術部に入るとか、何か絵画関係のことをしようと思ったことも全くないですね。就職してからも、技術部門に配属されていたので、絵には約40年ほぼ触れてなかったです。趣味で描くこともなく、大人になるにつれて自然と絵から離れていきました。

ー介護施設ではアナログで描かれていたとのことですが、アナログではなくデジタル絵画に挑戦しようと思われたのには、どういった経緯があったのでしょうか?

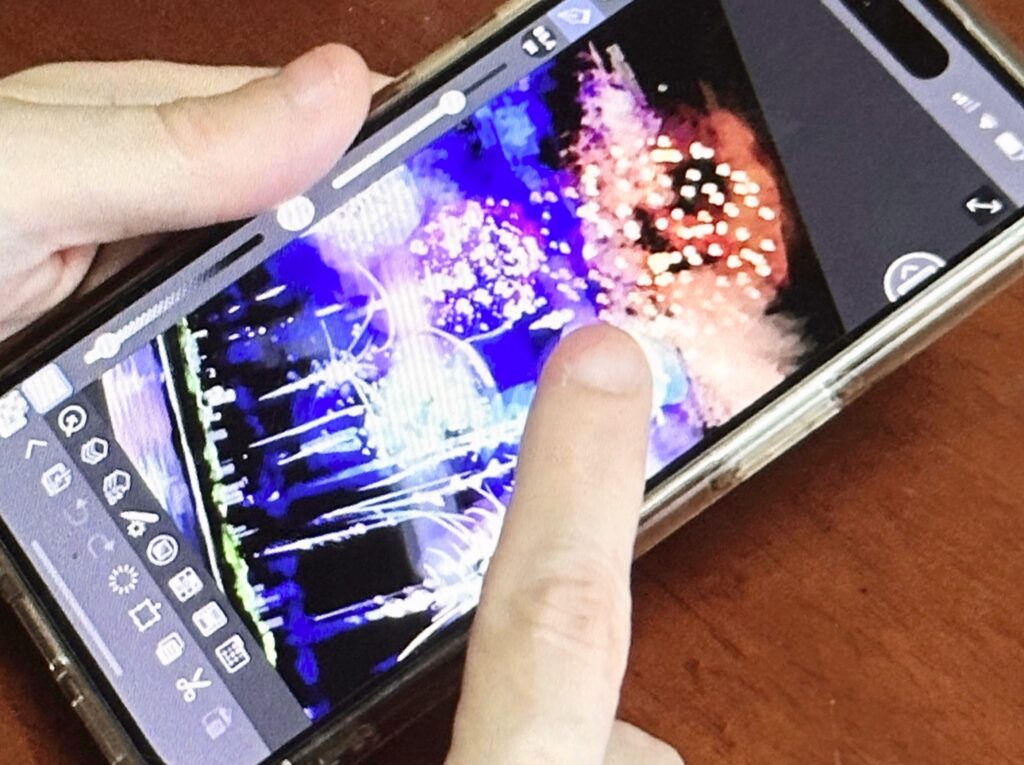

SNSでスマートフォンでイラストを描いている人がいるのを見て、便利だと思ったからですね。スマートフォンで描けば画材はいらないと思って(笑)。基本的にめんどくさがり屋なので、あまり多くのものを揃えたくなくて。

それに、スマートフォンならどこでも描けて、誰にでもすぐに見せられるという利点があります。デジタル絵画を始めたとき、絵を描いてるという話をすると、皆さん見たい見たいと言ってくださったんですよ。そういう方にすぐスマホで見せたり、プリンターがあればその場で印刷してプレゼントしたり。そういったことができるのも、スマートフォンならではですよね。

どの画材を使うか決める前にスマートフォンで描けることを知ったので、結局今でも画材は全く買わないままです。その時は、人に見せるとか、ECサイトに出すとか、そんなことは考えていなくて、まずは何でもいいから描くうえでの手段だったんですよ。それがそのまま自分のやり方になりましたね。

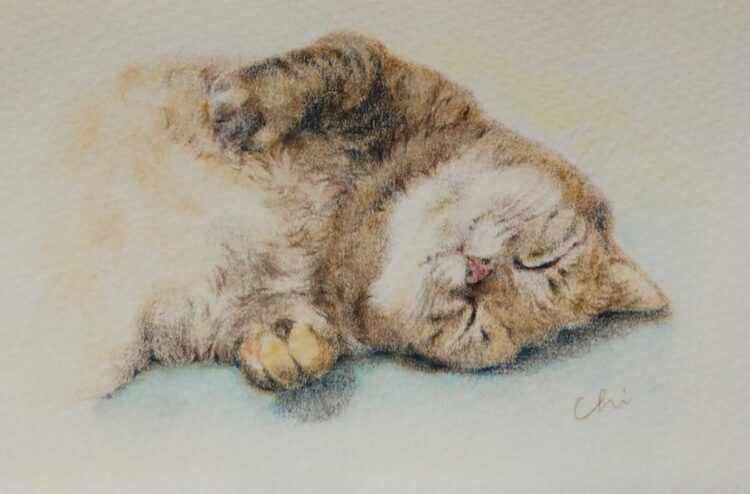

ー全て指で描かれていることにはとても驚きました。

最初はスタイラスペン※で描いていたんですが、バッテリーがなくなったり、調子が悪いと描きにくかったりするので、もう指でいこうと思って。細い線も太い線もアプリ内の筆を選べば調整して描けますし、むしろ指で描く方が自分に合っていますね。それがそのまま自分の絵の味というか、武器というか、作風になっているような気がします。

※スタイラスペン:タッチパネルやタブレット端末などの画面を操作するペン型入力装置。タッチペンとも呼ばれる。

実際に制作されている様子

「出来事」を「記念」に、心を癒すお手伝いから始まった絵画制作

ー絵のモチーフ、題材は、どのように決めていらっしゃるのですか?

特に決めていません。こだわりにもつながるんですが、私が実際に作品を作ろうと思ったきっかけは、SNSも含めた交友関係の中で「ひとつの出来事を記念として絵にして差し上げたい」と思ったことなんです。デジタル絵画を始めたときから、今でもずっと続けていることです。

例えばペットのワンちゃんが亡くなられた、ご本人が病気を患っている、あるいは、何か良いことがあったとか。「この方には、こんな意味合いを持ったものを贈りたい」という気持ちだけで描き始めて、モチーフは後から出てくる。出来事や交友関係から、絵を描こうと決めた時の気持ち、それがモチーフになっていく感じですね。

ー絵をプレゼントをしようと思われたのは、なぜですか?

ペットのワンちゃんが亡くなってしまった方が、亡くなった自分の大切なワンちゃんを、みんなに知ってもらいたい、でも写真では意味がないと仰って。その方曰く、ペットを亡くした方は多くいらっしゃるから、写真を渡したところで広がることはないそうなんです。でも、絵に描いてもらうと、それがひとつのイベントになる、それでお願いされて描きました。

それをSNSに載せたところ、「可愛いね」とか「残念だったね」というコメントが入ったのを、飼い主ご本人も見てくれていて。私の絵を通して、気持ちが晴れることに繋がったそうなんです。そのことがきっかけで、同じようなご依頼が増えて、どんどん繋がっていきました。

初めてオーダーを受けられた「ガジュマルの木」のイラスト

お店の看板や、ペット、風景、自分の家、いろいろなものを描いてほしいと言われるようになったんですよね。と言っても年に数えるほどですけど。

ーこういう絵を描きたいと思って描かれる作品もあるとのことですが、それはどんな時なのでしょうか?

わからないというのが正直な答えなんですが(笑)、それは自分で勝手に心の内側から、私自身の経験がきっかけで出てきた発想だろうと思います。

最近ですと、盆栽を目にする機会があったので、それを模写ではなく、自分の記憶だけで描いたらどんなふうに描けるかなと実験的に描いてみました。実験好きなので、絵に関しても、「こんなものをこんなタッチで描くとどうなるんだろう」と考えて、よく試していますね。目にしたそのままではなく、自分のフィルターを通すとどんな表現になるのか。ある意味遊び心というか、ほぼ遊びですね。

ールールを決められて描かれることもあるのでしょうか?

基本的には決めずに描きます。

ただ、ご縁があって自分の絵が生きてくる作品を作り続けたい、これはルールというか、ずっと変わらないスタイルである気がしますね。どれだけ皮を剥いても玉ねぎの中心に向かっていくような。

いつかアナログでも描いてみたいとも思いますが、今の形態をもっと拡げたいという気持ちもあります。特にルールやラインは決めず、積み重ねていくなかで、自分らしさが出てくればいいなと思います。

ー絵を描くうえで影響を受けているアーティストさん等はいらっしゃいますか?

絵のモチーフはずいぶん違うんですけれど、インスタグラムでロングぺインターさんという、海外の男性がアップロードしている絵ですね。ほとんどが空などの風景、木や雲の流れなどがモチーフの油絵なんですが、その方独特の表現というか、色の塗り方がとても新鮮で、自分もこんな風にできないかと研究しています。

例えば、あるひとつの線だけを見ると何故それがそこにあるのかわからないけど、全体で見ると必要な線だとわかる、意図がないように見えるのに、きちんと意図されてそこにある、みたいな。それがすごく不思議で、参考にしながら自分なりに試行錯誤したり研究したりして、デジタルでやりたいと考えています。すごく刺激になっています。

ー今後、挑戦してみたいことがありましたら教えてください。

まずは、デジタル画の可能性の追求ですね。アナログの魅力的な表現が、デジタルでどこまで再現できるかということが、今の目標の中心になっています。

絵を描き始めてまだ3、4年なので、今のスマートフォンで描く方法ですら、全てを把握しているわけではないと思いますし、これからもっと上達するかもしれません。同じ方法でも、まだまだ違う表現ができるんじゃないかと思っています。

作品によっては、人との交流からだけではなく、自分の内側から出てくるようなセンスを絵にしていく、ということも目標のひとつです。

全て指で描かれている豊嶋祐匠さんの絵画(作品名:「打ち上げ花火 (1/1)」)

それとは別にもうひとつ、日本画ですね。有名な日本画家の方とやりとりしているんですが、その方が発信されている制作の様子や、完成の状態、表現に対する考え方にすごく刺激を受けていて。いろんなコンテストに出されていて作品数が多いので、大変な状況で制作されていると思うのですが、なぜそこまでのめり込めるのか、日本画と言われるもののどこにそれだけ人を引き込む魅力があるのかを知りたいです。自分ができるかどうかは別ですが、これもある意味、探求ですね。実験好きな性格が、そちらに向いている部分があります。

それから、デジタル絵画と言うと軽い印象を持たれがちなので、アナログ絵画のような重みを加えていきたいですね。優れたものや、評価されるものはたくさんありますが、やはりアナログの「現物でこれが一点だけ」という本来の絵というところにも挑戦していきたいと思っています。

ー今後は水彩、油彩、アクリルなどアナログ技法を探求していく可能性もあると?

そうですね。ただ、デジタル絵画の良さをわかっているつもりですので、その価値を前面に出していくという意図で「デジタルで一点物」というこだわりを持っていますし、今後もそこは変わりません。もしかすると、他の画材の絵画も加わるかもしれないですが、特には決めてないですね。決めると視野が狭くなりそうな気がして。

自身の絵を手にしてくれた方への想い

ーエディショナルナンバー※1/1か、ご自身用の2/2がある1/2しか販売されないというのは、アナログ原画に近い形にこだわっていらっしゃるんですね。

そうですね。イラストなどの商業用でしたら、世の中に同じものが何枚あってもいいと思いますし、むしろそういう役割なんだと思いますが、同じデジタルによる制作物でも、絵画の場合は違う感覚で。価値を感じてご購入された時点から、例えば千円、1万円札を手にするのと同じ感覚になってもらえるといいなと思っています。

なので、1/1と、自分用の2/2のうちの1/2のみ。今後は1/1のみにしていく予定です。あくまで一点もので、お札1枚と同じ価値です、と。それもひとつの価値のつけ方ですね。それを強めていきたいです。

※エディショナルナンバー:複製可能な作品の価値を保つ目的で、数量を管理するために割り振られる番号のこと。若い番号の方が価値があるというわけではなく、どのナンバーも価値は同質。

ーデジタル画の手軽さは、描き始めの入り口の話だけであり、当然ながら作品として出来上がったものには手軽さを求めていない。

その通りですね。私自身が軽く考えて描き始めたので、最初は軽くいけたんですよ。でも、自分自身が完成させた絵、それから売った絵には、軽さがなくなったんです。価値がつくというのはそういうことですよね。ずっしり重く感じました。買ってくださった方にその価値を感じ続けてもらうためにも、同じものを複数枚出さないという、これは心情の一部ですね。この部分もこだわりのひとつかもしれません。

エディショナルナンバーは複数あってもそのナンバーは一点というデジタル画ではなく、「その絵は世界に1枚だけ」という、本当の意味での一点ものを今後も販売していきたいと思います。

豊嶋祐匠

「出来事を記念に」という思いを大切に、デジタル絵画を制作し続ける豊嶋祐匠さん。アナログで描かれたような温かみが感じられるのは、根底にあるその想いによるものなのかもしれません。

View Profile

-750x308.jpeg)